社労士とはどんな仕事内容?仕事一覧・働き方・年収を簡単に解説します

更新日:

本ページにはプロモーションが含まれていることがあります

社労士という資格に興味があるが、具体的な仕事内容がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

また、「社労士は将来性があるのか不安」という声も聞かれます。

このコラムでは、社労士の仕事内容やできること、働き方や年収について詳しく解説します。

また、社労士に向いている人の特徴や、社労士の将来性および試験概要についても紹介。

資格取得を検討する際の参考にしてください。

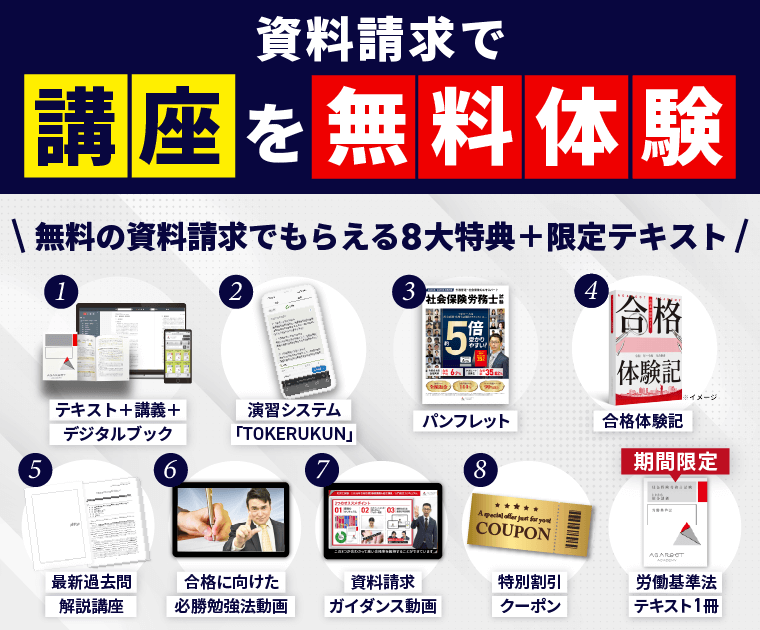

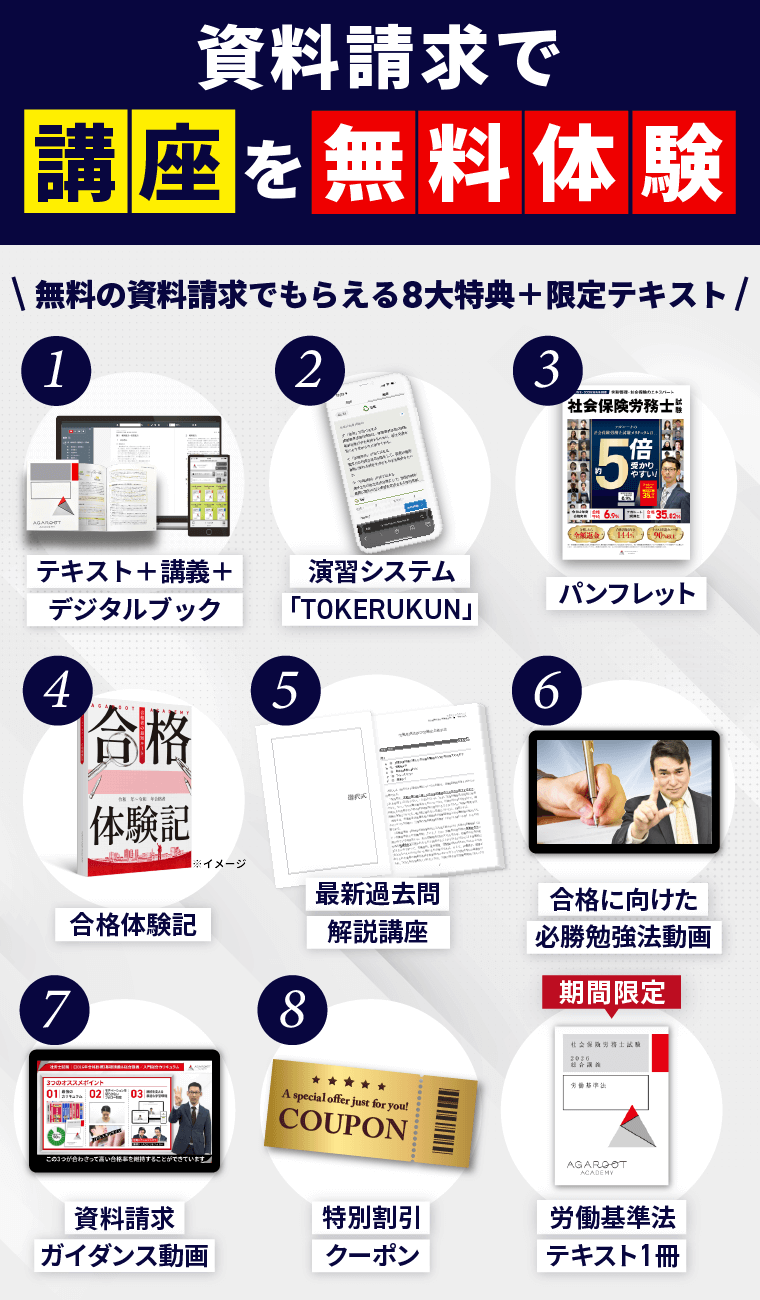

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2025年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

目次

社労士とは?仕事内容をわかりやすく解説

社労士の正式名称は「社会保険労務士」。

社労士は、人材に関する専門家で、働く人と企業をサポートする仕事を担う国家資格です。

企業の労務管理や社会保険の手続きを支援し、働きやすい環境づくりをサポートします。

社労士の仕事は「1号業務」「2号業務」「3号業務」の3つに分類されます。

1号業務は、社労士の独占業務であり、企業が行政機関に提出する労務管理関連の書類作成や手続きを代行する仕事です。

例えば、労働保険や社会保険の加入手続き、助成金申請、労働基準監督署への各種届出などです。

社労士が代行することで、企業は事業に専念することができるメリットがあります。

2号業務も社労士の独占業務で、労働社会保険関係法令に基づき、企業の労務管理に必要な帳簿を作成する業務です。

帳簿とは「労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(法定三帳簿)」を指し、これらの作成や管理を担います。

法定三帳簿は、適正な労務管理を行ううえで欠かせないもの。

労働法に精通した社労士が作成をサポートすることで、企業のコンプライアンス強化に繋がります。

3号業務は、企業の労務管理や社会保険に関する相談・指導を行うコンサルタント業務。

例えば、就業規則の見直し・労働時間管理のアドバイス・ハラスメント対策・働き方改革の推進支援などがあげられます。

なお、3号業務は独占業務ではありません。

社労士の資格がなくてもコンサルタントを行うことが可能ですが、労務の専門家であり、信頼性も高い社労士に依頼する企業は少なくありません。

近年は「同一労働同一賃金」や「労働時間の適正化」といった課題が注目されており、社労士の専門知識を活かしたアドバイスの需要が高まっています。

社労士は何ができる?仕事一覧まとめ

ここでは、社労士の仕事内容をさらに深堀りして説明します。

労務管理書類の提出代行・事務代理

社労士は、企業や個人に代わって労働・社会保険に関する各種手続きを行います。

事業主が従業員を雇用する際や退職時の手続き、会社の設立や解散に伴う手続きなど、煩雑な事務作業を専門的にサポート。

具体的には次のような業務を担当します。

- 労働保険・社会保険の加入・脱退手続き:事業所の新規適用や従業員の資格取得・喪失に伴う申請

- 健康保険・厚生年金の手続き:算定基礎届や月額変更届の作成・提出

- 労働保険の年度更新:毎年行われる労働保険の更新手続き

- 給付申請手続き:傷病手当金や出産手当金、労災保険の休業補償申請

- 労働災害に関する手続き:労災が発生した際の報告書作成や給付申請

- 各種助成金の申請:企業が利用できる助成金の申請手続き

- 労働者派遣事業などの許可申請:派遣業を行う企業の許可申請

- 年金裁定請求手続き:個人の年休需給に関する申請

労務管理に関する規程・帳簿作成

労務管理が適正に行われるためには、社労士による就業規則や労使協定の作成・提出の支援は欠かせません。

法律に則った適切な労務管理のために、以下のような業務を担います。

- 就業規則・賃金規程・退職金規程などの諸規程および36協定などの各種労使協定の作成・提出

- 労働者名簿・賃金台帳の作成など

従業員が10人以上の事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なくてはなりません。

社労士は、企業の実情に合わせた就業規則を作成し、必要に応じて法改正に対応した改定を行います。

社労士が作成する主な規定は以下のとおり。

- 給与(賃金)規定

- 退職金規定

- 福利厚生(慶弔見舞金)規定

- 安全衛生規定

- 育児・介護休業規定

- 災害補償規定

- 寮、社宅管理規定

- 出向規定

- 旅費規程

また、社労士は労働者名簿や賃金台帳など、企業が備え付けるべき帳簿の作成もサポートします。

加えて、企業と従業員の間で締結される各種労使協定の作成・届出も社労士の役割のひとつ。

主な労使協定は次のとおりです。

- 36協定(時間外・休日労働協定)

- 休憩時間の一斉付与除外協定

- 1年単位の変形労働時間制の労使協定

- フレックスタイム制の労使協定

- 貯蓄金管理に関する労使協定

- 賃金控除に関する労使協定

- 事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定

- 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等

- 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

- 育児休業の適用除外に関する労使協定

- 介護休業の適用除外に関する労使協定

労務・社会保険のコンサルティング

企業の労務管理の専門家として、経営者や人事担当者に対し適切なアドバイスを提供する社労士。

人事制度の設計や賃金体系の見直しなど、幅広い分野でコンサルティングを行います。

以下は、労務管理コンサルタントとして社労士が担う業務です。

- 賃金・人事制度の設計・運用:給与体系や人事評価制度の構築

- 退職金制度の設計:企業の財務状況や従業員のライフプランを考慮した制度設計

- 採用・異動・退職・解雇に関する雇用管理:労働基準法に基づいた適切な雇用管理をアドバイス

- 労働時間管理(休日・休暇を含む):働き方改革に対応した労働時間制度の導入

- 福利厚生制度の構築:社員の満足度向上のための福利厚生制度の設計

- 安全衛生管理:労働災害の防止に向けた取り組みを提案

- 教育訓練の企画・運営:企業の成長に貢献する研修プログラムの策定

あっせん代理(※特定社労士のみ)

2005年(平成17年)の社会保険労務士法改正により、紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)が追加されました。

紛争解決手続代理業務試験に合格し、社労士会連合会の登録に付記した社労士は「特定社会保険労務士(特定社労士)」として、労働紛争の解決を支援する、あっせん代理業務を行うことが認められています。

特定社会保険労務士は、以下のような場面で紛争当事者の代理を務めます。

- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理

- 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争当事者の代理

- 個別労働関係紛争(紛争目的価額120万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争事業者の代理

- 個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん手続きの代理

社労士の働き方と年収

社労士の働き方には以下の2つがあります。

それぞれの働き方の違いと年収について見ていきましょう。

開業社労士

独立して自分で事務所を構えて働く社労士を「開業社労士」と言います。

自分で営業をしてクライアントを獲得する必要がありますが、その分、仕事量を自分の裁量で調整することができます。

個人事業主として自由に働くことができ、勤務時間や業務内容を自分で決められる点が特徴です。

また、クライアントとの直接的なやり取りを通じて、よりきめ細かいサービスの提供が可能になるため、クライアントから感謝されたり頼りにされたりすることも多いでしょう。

『2024年度社労士実態調査』によると、開業社労士の年間売上(収入)金額の平均は1657.9万円、中央値は550万円という結果になっています。

売上には幅があり、努力次第では高収入を狙える可能性も。

実際、同調査では約2%の開業社労士が年間1億円以上の売上を達成していることが示されました。

また、開業社労士は定年がないため、クライアントの数や業務範囲を広げることで、上限なく収入を増やすことも可能です。

勤務社労士

社労士事務所や一般企業に雇用されて働く社労士を「勤務社労士」と言います。

開業社労士とは違い、基本的には自分の所属する会社の仕事のみをします。

定期的な給与が支給されるため、開業社労士のような収入の変動はほぼありません。

また、クライアント獲得のための営業活動を行う必要がないため、担当業務に専念しやすいでしょう。

『2024年度社労士実態調査』によると、勤務社労士の年収は300万円以上600万円未満の割合が38%と最も高く、次いで600万以上900万円未満が25.0%という結果になっています。

また、令和6年度『賃金構造基本統計調査』によると、勤務社労士の平均年収は約817万円となっていて、サラリーマンの平均年収約460万円よりも高い水準にあることがわかります。

社労士に向いている人は?

次のような適性・スキルをもつ人は社労士に向いています。

数字に強い

社労士の業務では、給与計算・社会保険料の算出・労働保険の年度更新など、数字を扱う作業が非常に多いため、数字に苦手意識がないことが重要です。

また、助成金や補助金の申請業務では、提出書類に正確な金額を記載することが求められます。

社労士の業務で扱う計算は法律や規定に基づいて行われるため、ひとつのミスが大きなトラブルにつながる可能性も。

数字に強く、細かい計算が得意で、計算のミスを防ぐために注意深く作業できる人は、社労士に向いている人といえます。

法律や規程に関心がある

社労士は、労働基準法・健康保険法・厚生年金保険法など、多くの法律を理解し、実務に活かす仕事です。

法改正や制度改正があっても迅速に対応する必要があるため、常に最新情報にアンテナを張れる人が向いています。

法改正をキャッチアップし続けることに苦痛を感じないことが重要です。

例えば、育児・介護休業法の改正や、雇用保険制度の変更など、企業に影響を与える法改正が頻繁にあります。

法律を学ぶことに興味があり、規程を理解して実務に反映できる人は社労士に適しているでしょう。

コミュニケーション能力が高い

社労士の仕事は、単に書類を作成するだけではありません。

企業の経営者や人事担当者と相談しながら、最適な労務管理を提案することも重要な役割です。

特に企業や個人のクライアントと長期的に良好な関係を築くためには、丁寧なコミュニケーションが求められます。

特に、開業社労士の場合、クライアントを獲得するために積極的な営業活動が必要です。

そのため相手の話をしっかり聞き、的確なアドバイスを提供できるスキルが必須。

勤務社労士であっても、社内の労務相談に対応したり、従業員の不満をヒアリングしたりする機会が多いため、聞き上手で相手の気持ちに寄り添える人は、社労士として活躍しやすいでしょう。

想定外のことにも冷静に対処できる

社労士の業務では、想定外のトラブルが発生することが少なくありません。

例えば、クライアントから急な依頼が入ったり、労務問題が複雑化したりするケースがあります。

また、企業によっては、労働環境の改善を求める労働者と経営者の間で意見が対立し、社労士が調整役となる場面もあるでしょう。

こうしたイレギュラーな局面でも冷静に状況を見極め、適切な解決策を見出せる人は、社労士としての適性が高いといえます。

遵法精神が強く誠実な人

社労士として仕事を行ううえで、企業の機密情報を扱う場面や法律を守らない企業に立ち向かわなければならない場面があります。

法律に従いながら、誠実に対応できる人が社労士に適任です。

例えば、「ブラック企業」と呼ばれるような企業では、長時間労働や未払い残業代の問題が発生することがあります。

この場合、社労士は経営者の意見に流されず、法律の専門家として毅然とした態度で適切な労務管理を提案しなければなりません。

企業からの圧力に屈せずに、労働者の権利を守る意識をもつことが求められます。

社労士はやめとけって本当?将来性はある?

「社労士はやめとけ」「意味ない」と言われることがありますが、理由として以下の点があげられます。

- 知名度が低く認知されていない

- 求人数が少なく就職できない

- 独立しても廃業するリスクがある

- AIに仕事を奪われている

結論からいえば、どれも気にする必要はないでしょう。

たしかに、社労士は弁護士や税理士と比べると知名度は低いかもしれませんが、それだけで仕事の価値が左右されるわけではありません。

実際、多くの企業で社労士の資格は歓迎されており、就職や転職の場でも有利に働きます。

また、独立開業のリスクは社労士に限った話ではありません。

どの士業でも成功するためには営業力や実務スキルが必要です。

社労士は労働・社会保険に関する専門性を活かし、企業の人事労務管理をサポートできる強みがあります。

また、社労士には対人の仕事も多く、独占業務もある社労士はAIに仕事を奪われることはありません。

確かにAIは書類作成や事務作業を効率化することが得意です。

しかし、社労士の仕事はそれだけではありません。

クライアントごとに異なる労務管理の課題を分析し、適切なアドバイスを提供することが求められます。

こうした高度な判断業務はAIには難しいため、社労士の仕事がすべてAIに奪われることはないといえるでしょう。

また『2024年度 社労士実態調査』の「過去と比べた需要変化」によると、「需要が増えた」と回答した人の割合が「減った」を上回っていて、社労士の業務は増加傾向にあります。

今後も社労士の需要はあり、将来的にはより需要が高まるという見方が濃厚です。

社労士試験の概要

ここでは、社労士試験の概要を詳しく解説します。

社労士試験の基本情報は次のとおりです。

|

項目 |

内容 |

|

申し込み期間 |

例年4月中旬~5月末 |

|

試験日 |

例年8月の第4日曜日 |

|

合格発表 |

例年10月の第1水曜日 |

|

試験の方法 |

マークシート式(択一式 70問/選択式8問) |

|

受験手数料 |

15,000円 |

社労士試験の受験資格

社労士試験の受験資格は以下の3種類に分類され、この中のいずれかひとつを満たしている必要があります 。

|

社会保険労務士の受験資格 |

詳細 |

|

学歴 |

大学や短大等を卒業した者 |

|

3年以上の実務経験 |

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員又は従業者として従事した期間が3年以上になる者 |

|

特定の国家試験合格 |

行政書士試験を合格した者や、税理士試験を合格した者 |

なお、申込時には、満たしている受験資格に合わせて『受験資格証明書』を提出しなくてはなりません。

社労士試験の受験資格は多いため、どの受験資格で受験するかを事前に決めておきましょう。

社労士試験の試験内容

社労士試験は、マークシート形式で「選択式試験」と「択一式試験」の2つの試験にわかれており、全10科目から出題されます。

選択式試験は、各問題に5つの空欄があり、20の選択肢から正しい語句や数値を4つ選んで回答する形式です。

選択式試験の出題内容は以下のとおり。

- 出題科目:8科目

- 配点:1問5点×8問=40点満点

- 試験時間:10:30~11:50(80分)

- 足切り基準:各科目3点以上(満点5点中)

択一式試験は、各問題に5つの選択肢があり、「正しいもの」または「誤っているもの」をひとつ選ぶ形式です。

択一式試験の出題内容は以下のとおり。

- 出題科目:7科目

- 配点:1問1点×70問=70点満点

- 試験時間:13:20~16:50(210分)

- 足切り基準:各科目4点以上(満点10点中)

社労士試験の合格基準点は、選択式試験と択一式試験の両方に設定されており、各科目にも基準が設けられています。

- 選択式試験:40点中26点以上かつ各科目5点中3点以上(ただし労一は2点以上)

- 択一式試験:70点中45点以上かつ各科目10点中4点以上

なお、社会保険労務士試験オフィシャルサイトによると、令和6年度の社労士試験の合格基準点は次のとおりです。

- 選択式試験:40点中25点以上かつ各科目5点中3点以上(ただし労一は2点以上)

- 択一式試験:70点中44点以上かつ各科目10点中4点以上

選択式で28点、択一式で48点を目指せば、ほぼ確実に合格できるとされています。

「7割合格」を目指し、全体の得点を意識して学習を進めましょう。

社労士試験の難易度

社労士試験の合格率は6〜7%と非常に低く、国家試験の中でも難関試験とされています。

直近の試験となる令和6年度(第56回試験)の合格率は6.9%でした。

社労士試験に合格するためには、最低でも800〜1,000時間程の勉強時間が必要といわれています。

大学受験で例えるとMARCHに合格するレベルの難易度と考えられるでしょう。

まとめ

以上、社労士の仕事内容や働き方や年収、向いている人の特徴や将来性などについて解説しました。

このコラムのまとめは以下のとおりです。

- 社労士の業務は「1号業務:行政機関への書類の作成・代行など(独占業務)」「2号業務:帳簿の作成など(独占業務)」「3号業務:コンサル業務」の3つに分けられる

- 特定社労士は労働紛争の解決のサポートや企業と労働者間のトラブルの仲裁ができる

- 社労士の働き方は「開業社労士」と「勤務社労士」の2つがある

- 社労士に向いている人の特徴は「数字に強い」「法律や規程に関心がある」「コミュニケーション能力が高い」「冷静沈着な対応ができる」「遵法精神が強い」

- 社労士は将来性のある職業であり、専門知識を活かしたコンサル業務の需要は増加傾向にある

- 社労士試験の難易度は非常に高く、例年の合格率は6~7%

- 試験科目は全10科目で、合格に必要な勉強時間は800~1,000時間といわれている

社労士試験は試験範囲が広く国家資格の中でも難関ですが、効率的な学習法を取り入れれば初学者でも合格可能です。

アガルートの社労士試験講座は、専任講師によるわかりやすい講義と計算しつくされたカリキュラムで最短合格を目指せます。

ゼロから学びたい初学者の方、時短で効率的に学びたい学習経験者の方、独学に不安のある方は、ぜひアガルートの社労士試験講座をチェックしてみてください。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 社会保険労務士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2025年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

令和7年度のアガルート受講生の合格率29.45%!全国平均の5.47倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

7月23日までの申込で10%OFF!

※2026年合格目標