社労士試験の法改正はいつまでが対象?法改正対策のおすすめテキスト・講座を紹介

更新日:

本ページにはプロモーションが含まれていることがあります

社会保険労務士(以下、社労士)の試験は、ほかの試験と比べて法改正が多い試験です。

そのため、「法改正はいつまでが対象なのか」「改正された内容をいつまでに学習すればよいのか」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。

本コラムでは、社労士試験に影響する法改正はいつまでが対象なのかを解説します。

法改正対策のポイントや法改正に対応しているおすすめのテキストも紹介するため、興味がある方はぜひ最後までご覧ください。

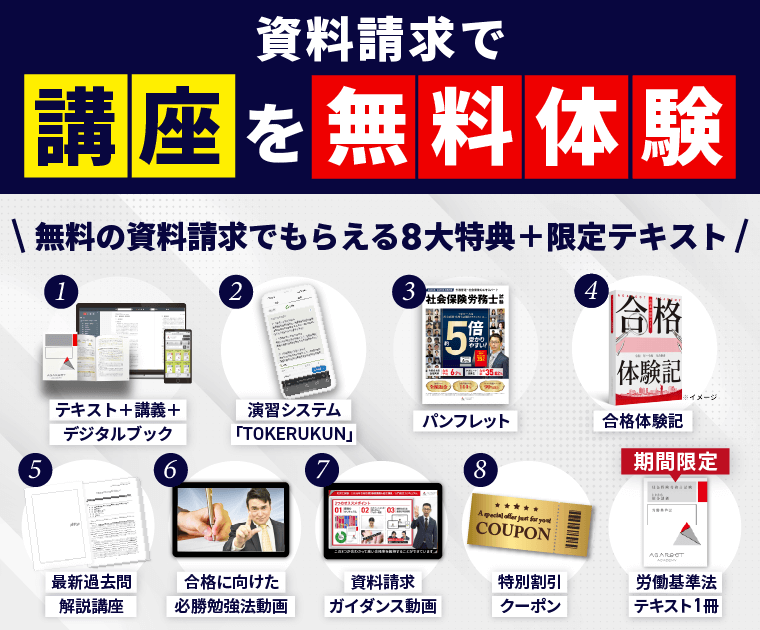

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

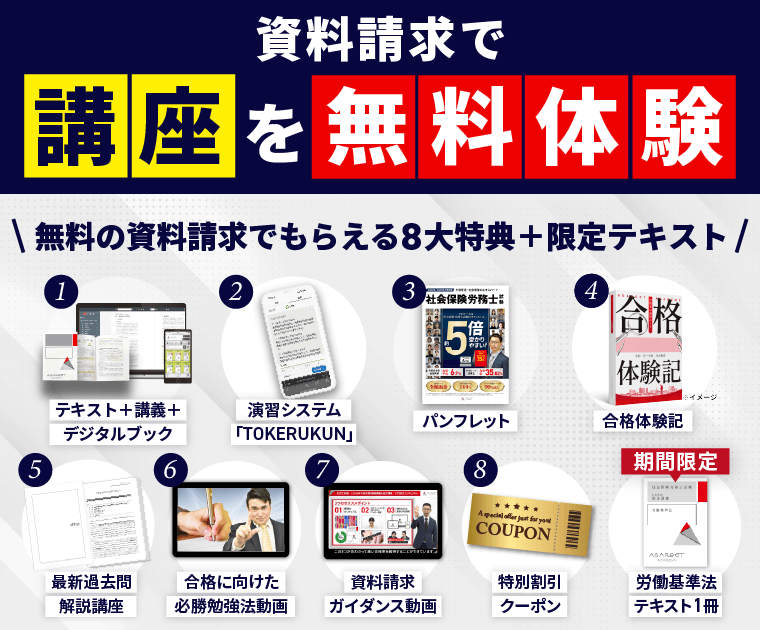

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2025年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

目次

社労士試験の法改正はいつまでが対象?

社労士試験に出る法改正は、試験を受ける年の4月上旬時点までのものが対象です。

そのため、法改正への対策は5月に開始し、遅くとも6月にはとりかかると余裕を持って準備できるでしょう。

詳しい時期については、各年度の受験案内に「適用すべき法令は4月◯日現在施行のものとする」と記載されているため、必ず確認しておきましょう。

例年の社労士試験では、法改正に対応した問題が出題されます。

直近の法改正が出ることもありますが、今になって1年前・2年前に改正された内容が出題されることも珍しくありません。

法改正対策では、直近に改正された内容だけではなく、何年かさかのぼって学習すべきでしょう。

また、社労士試験は、ほかの資格試験の中でも法改正が極めて多い試験です。

社労士試験を受験する限り、法改正への対策を避けることはできないでしょう。

しかし、テキストに訂正された箇所の書き加える程度で理解できる法改正も多いため、法改正対策は時間的効率が悪いものではありません。

変更された箇所をしっかり把握すれば、試験の貴重な1点を確実に取ることができます。

社労士試験の法改正対策3つのポイント

社労士試験の法改正対策を行う際に押さえたいポイントは、以下のとおりです。

- 広く浅くで深入りしない

- 新しい数字と語句に注目

- テキストや講座に頼る

広く浅くで深入りしない

法改正対策では、法改正点のすべてに関して深く知る必要はありません。

社労士試験の対策としては、広く浅くの勉強で問題ないでしょう。

そのため、法改正対策用のテキストを別途購入する必要はなく、もっているテキストに改正点を書き込むくらいの学習でカバーできます。

具体的には、改正された箇所を線で消したり、変わった数値の部分を新しい数字に書き換えたりと、テキストに直接メモをしていくイメージです。

書き込み後は、繰り返し読んで復習を重ねていけば、自然と記憶に定着していくでしょう。

新しい数字と語句に注目

法改正対策を行う際には、新しい数字や追加された新しい語句に注目しましょう。

新しい数字や語句などの知識は社労士試験で問われやすいため、特に注意が必要です。

新しい数字と語句についてより多く勉強したい場合は、模試を利用して法改正関係の問題を参考にしても良いでしょう。

なぜなら、各予備校は社労士試験の法改正について敏感なため、模擬試験で法改正に対処した問題を多く出しているからです。

模擬試験を受けておけば法改正に対処した問題に多く触れることができ、本試験で出題されても焦らずに対応できます。

テキストや講座に頼る

効率的に法改正の対策を行いたい場合は、市販の法改正テキストや予備校の講座に頼ることもひとつの手です。

自分一人で法改正の情報を網羅することには限界があり、中には忙しくて最新情報を調べる時間がないと困っている方もいるでしょう。

社労士試験は法改正対策が避けられない試験のため、法改正に特化したテキストが多く出版されています。

多くの法改正テキストは一般常識対策も含んでいるため、1冊で法改正と一般常識の両方が勉強できます。

また、予備校が提供する法改正対策講座の利用もおすすめです。

予備校が提供する講座では、最新情報と出題傾向を分析し、学ぶべき法改正についてまとめられています。

さらに、動画で法改正をわかりやすく説明していることが多いため、視覚と聴覚の両方で効率良く覚えることができます。

法改正情報を盛り込んだ問題演習も解くことができるため、アウトプット学習もしっかりできるでしょう。

社労士試験の法改正対策におすすめのテキスト3選

社労士試験の法改正対策におすすめのテキスト3選は、以下のとおりです。

無敵の社労士 (3) 完全無欠の直前対策 2024年目標

※出典:Amazon

「無敵の社労士 (3) 完全無欠の直前対策 2024年目標」は、試験直前に必要な情報が詰め込まれた社労士試験専用のテキストです。

収録されている対策内容は、最新の法改正情報・一般常識対策・判例対策・選択式対策です。

さらに、重要過去問が100問収録されているため、試験前の総復習や実力チェックにも活用できるでしょう。

最新の法改正に関しては、試験に向けてチェックしておきたい事項がわかりやすくまとめられているため、短期間でも十分な対策ができます。

社労士V

※出典:Amazon

「社労士V」は株式会社日本法令が発刊している雑誌です。

試験直前期になると、確認すべき法改正がすべてまとめられているテキストが発売されます。

記載されている項目には出題予測ランクがついているため、優先順位を意識しながら法改正の学習ができます。

さらに数字に関する改定のルールにフォーカスした内容も記載されているため、間違えやすい数字もしっかり覚えることができるでしょう。

テキスト内の「数字に関する改定のルール」、「法改正総まとめ」には、無料で講義動画とPDFがついてきます。

文章だけでは理解しにくい箇所が動画での解説でカバーされているため、自宅学習でもスムーズに理解できるでしょう。

月刊社労士受験

※出典:Amazon

「月刊社労士受験」は、株式会社労働調査会が発刊している雑誌です。

試験直前期の対策がかかせない法改正と白書に特化したテキストが直前期に発売されます。

本試験に影響を受けやすい法改正項目の重要ポイントを科目別に取りあげているため、頭で整理しながら内容を覚えられます。

また、白書・統計対策では、「労働経済白書」と「厚生労働白書」および各種統計の中から厳選した重要項目を紹介しています。

法改正・白書対策で掲載されている情報が重要ポイントだけに絞られているため、効率良く必要な知識が身につけられるでしょう。

さらにスキマ時間学習に活用できる数字の単語帳もついており、試験前に覚えておきたい数字に関する対策もしっかりできます。

絶対に押さえておくべき!2024年重要法改正2選

社労士試験を受験するなら絶対に押さえるべき重要法改正を2つ紹介します。

労働条件の明示事項の追加

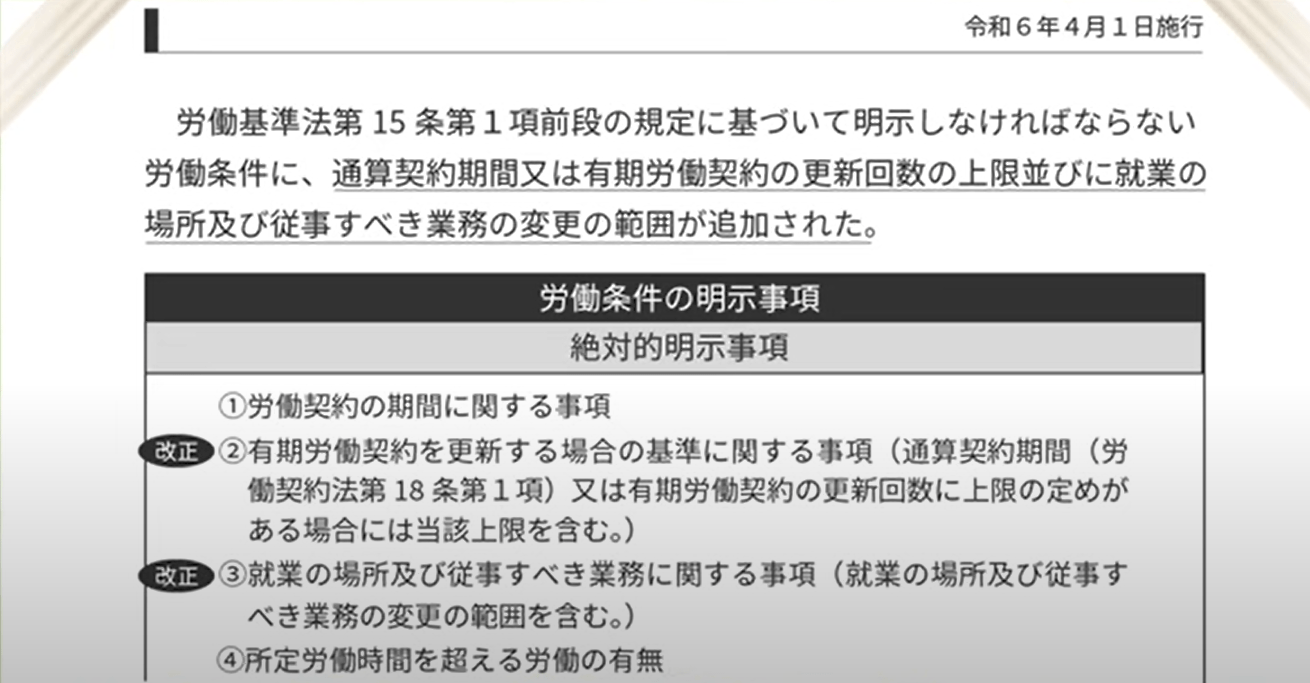

ひとつ目の重要な法改正は、令和6年(2024年)4月1日施行で改正された労働条件の明示事項の追加です。

労働基準法の中でも労働条件の追加は大きな変化になるため、試験対策でもしっかり把握する必要があります。

改正された対象は、労働条件の明示事項の中の「絶対的明示事項」です。

絶対的明示事項とは、労働者に必ず明示しなければならない内容を指します。

労基法施行規則第5条の改正により、絶対的明示事項の中の②と③の内容が変わっています。

②は、もともと「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」のみでした。

改正後は、元の文章のあとに「(通算契約期間(労働契約法第18条第1項)又は有期労働契約の更新回数に条件の定めがある場合には当該上限を含む。)」が新しく加えられています。

加えられた部分にある通算契約期間とは、有期雇用の方が更新して働いている場合に、通算でどのくらい働いたのかを表す期間です。

改正後は通算契約期間や更新回数の上限も雇用者に明示しなければならなくなり、より詳しい内容となりました。

次に、③についての変更点です。

改正前の③は、「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」のみでした。

改正後は、元の文章に続けて「(就業の場所及び従事するべき業務の変更の範囲を含む。)」が新しく追加されています。

これまで就業の場所および業務に関する事項は、入社直後のものだけ明示すれば問題ありませんでした。

しかし、法改正後は、将来的に変更する可能性のある範囲を含めて雇用者に明示しなければならないことになっています。

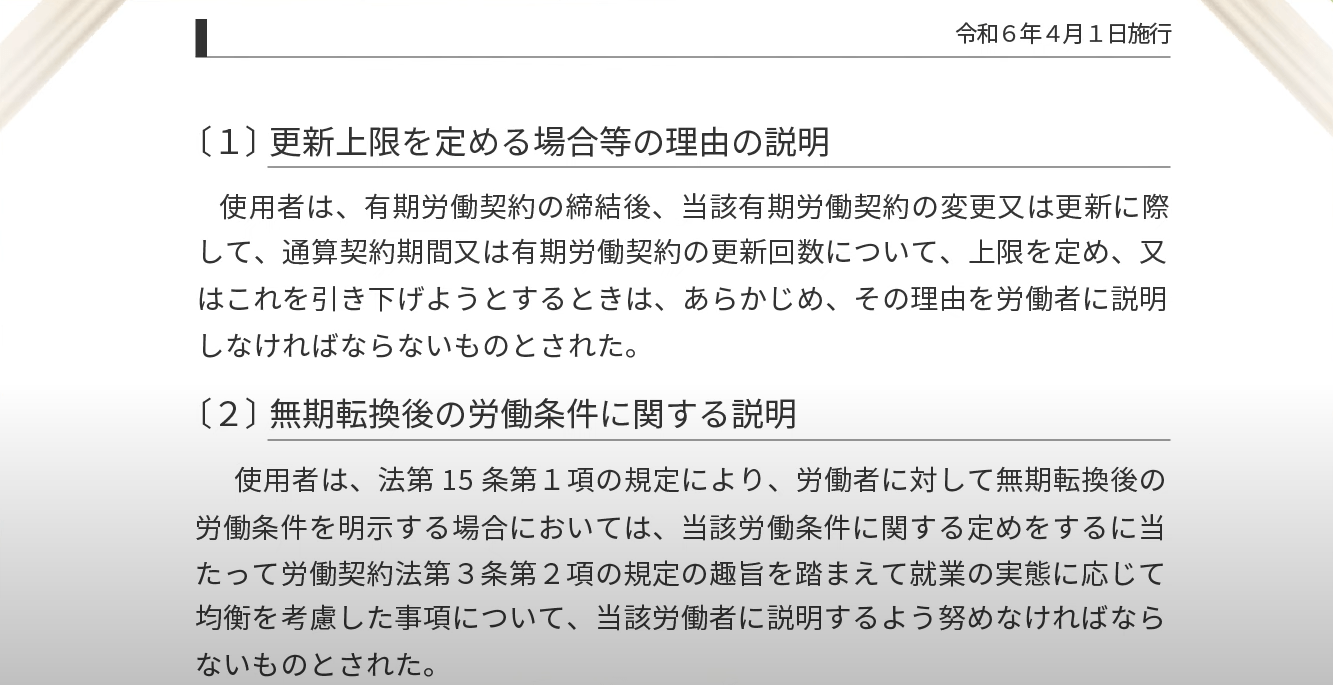

有期労働契約の締結・更新・雇止め等に関する基準の改正

2つ目の重要な法改正は、令和6年4月1日施行時に改正された有期労働契約の締結・更新・雇止めなどに関する基準の改正です。

改正された事項は基準であり、法律ではないため法的拘束力はありません。

しかし、社労士試験でよく問われるメジャーな事項であり、重要な法改正として把握しておく必要があります。

改正後には、「(1)更新上限を定める場合等の理由の説明」と「(2)無期転換後の労働条件に関する説明」の2つの内容が追加されました。

「(1)更新上限を定める場合等の理由の説明」は、有期労働契約で各種上限を定めているもしくは引き下げる場合に、使用者が理由を事前に説明しなければならない内容です。

「(2)無期転換後の労働条件に関する説明」では、有期労働者が無期契約に転換する際に、労働条件を改めて労働者に説明するよう明示されています。

また、労働条件を定める際には、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じてバランスの良い条件に努めるよう明示する文章も追加されました。

有期労働契約の締結・更新・雇止めなどに関する基準は法律ではありませんが、努力義務である点に注目して覚えておきましょう。

まとめ

本コラムでは、社労士試験に影響する法改正はいつまでが対象なのかを解説しました。

以下、コラムのポイントをまとめます。

- 社労士試験に出題される法改正は、試験を受ける年の4月上旬までのものが対象

- 法改正対策では、「広く浅くで深入りしない」「新しい数字の語句に注目する」を意識して学習すると良い

- 効率良く法改正対策を行いたい場合は、法改正テキストや予備校の講座の利用がおすすめ

社労士試験の試験範囲は広いため、法改正対策まで手が回らない方もいるでしょう。

しかし、改正された数字や新しい語句は試験に出やすいポイントのため、合格に繋げるためにはしっかり対策を行うことがおすすめです。

「独学だと不安」、「試験までに時間があまりない」などでお悩みの方は、通信講座をかしこく活用しましょう。

中でもアガルートの法改正対策講座は、短時間の講義で直近1年間の重要度が高い法改正について学習できます。

プロの講師による解説動画でサクッと学べるため、試験直前期にもピッタリです。

さらにほかの講座よりもリーズナブルな価格設定となっており、法改正対策だけ講座に頼りたいなどのニーズにも応えられます。

興味がある方は、無料の受講相談や資料請求を利用して検討してみてください。

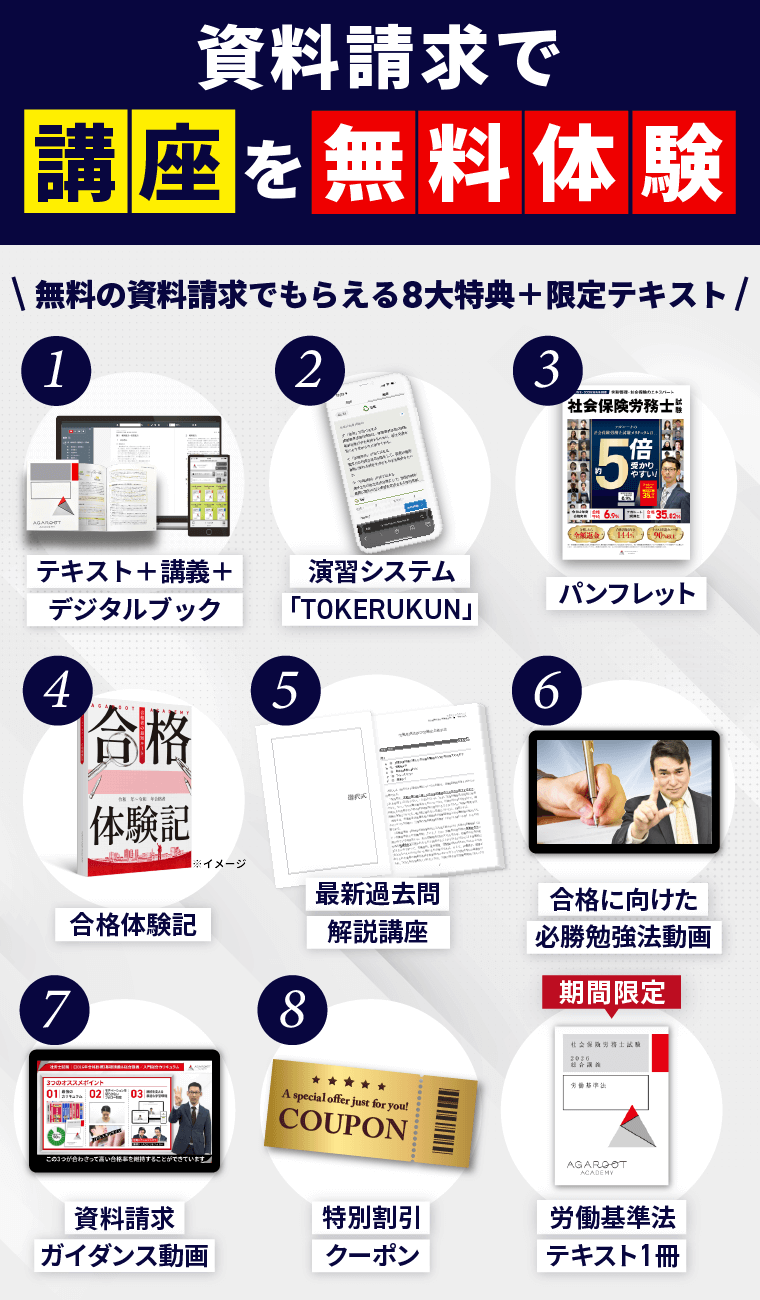

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 社会保険労務士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2025年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

令和7年度のアガルート受講生の合格率29.45%!全国平均の5.47倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

7月23日までの申込で10%OFF!

※2026年合格目標