社労士試験に働きながら合格するには何年かかる?社会人が最短合格するコツ6選

更新日:

本ページにはプロモーションが含まれていることがあります

社会人に欠かせない社会保険や国民年金の専門家として需要の高い社会保険労務士(以下、社労士)。

法律系の専門用語が多く含まれる難関試験としても知られるため、「働きながらでも合格できるかな?」などと受験を躊躇っている方もいるでしょう。

当コラムでは、働きながら社労士試験に挑戦することは可能かどうかをはじめ、必要な学習時間や合格のためにすべきことなどを詳しく解説します。

受験を検討している方はぜひ参考にしてください。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2025年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

目次

働きながらでも社労士試験に合格できる?

社労士試験に働きながら合格することは可能です。

むしろ、社労士資格の取得を検討する方はほとんどが社会人。

社労士は社会保険や労働基準法といった「社会に出てから直面する法律」のエキスパートのため、社会人になってからの方が興味を持ちやすい資格といえます。

以下、社労士試験に働きながら合格した人の割合と、試験合格者の割合について解説します。

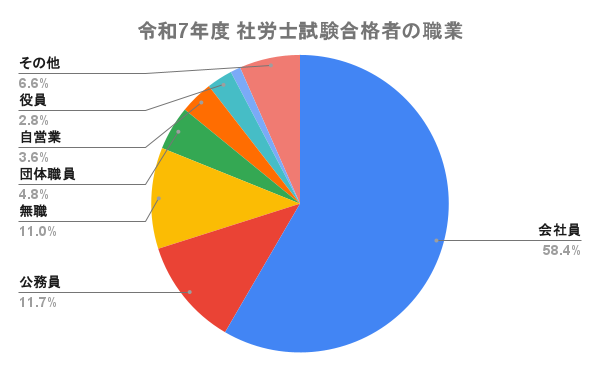

社労士試験合格者で働きながら受験した人の割合は?

社労士試験合格者で働きながら受験した人の割合は、令和7年試験では80%ほどを占めています。

「会社員」の58.4%・「公務員」の11.7%だけでほぼ70%を占めており、社労士試験において働きながらの受験はもっとも一般的なパターンといえます。

社労士の専門領域は「企業に勤める時に必要なもの」のため、一般会社員や公務員が関心をもちやすい点も結果に反映されている可能性があるでしょう。

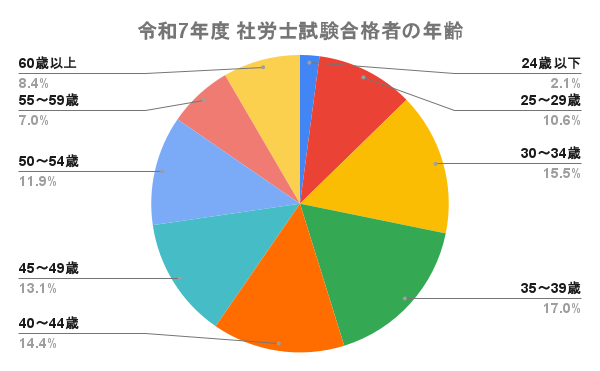

社労士試験合格者の年代は?

令和7年度社労士試験のデータでは、合格者の年代は30代の32.5%・40代の27.5%で60%ほどと突出して多くなっています。

年代から分析しても、社会人としてもっとも働き盛りの世代が多く受験していることがわかるでしょう。

30代・40代といえば社会人としてある程度の経験を積み、今後のキャリアパスを改めて検討する方も出る年代です。

新たなキャリア形成に向けた一つの選択肢として社労士資格を検討し、合格を目指す方が多いと分析できるでしょう。

社労士試験に働きながら合格するには何年かかる?

社労士試験に働きながら合格するためには、少なくとも1年以上かかると考えられます。

まず、社労士試験合格に必要な勉強時間は800〜1000時間ほどとされています。

学習スケジュールの一例として、平日2時間・休日5時間学習した場合は週に20時間勉強できる計算です。

1000時間を達成するためには1年以上の時間が必要となります。

ただし、「1年以上」はあくまでコンスタントに週20時間学習できた場合の勉強時間です。

実際は残業が入る・休日も家事育児でなかなか時間が取れないといった理由で思うように学習が進まない可能性もあります。

状況によっては、2〜3年ほど学習を続けても十分な知識を習得できない場合もあるでしょう。

知識が少ない初学者や自己管理が重要な独学者の場合は、さらに時間がかかる可能性もあります。

特に独学で明確なカリキュラムなどがなく、自分なりの勉強方法が確立できない状態が続けば、勉強を始めること自体にも時間がかかる場合もあるでしょう。

働きながら社労士合格を目指すパターンは一般的なパターンではありますが、不測の自体も多い社会人が効率的に学習を進めることは簡単ではありません。

思うように計画が進まない可能性を踏まえつつ、合格への覚悟と決意をもって学習に取りかかる必要があるでしょう。

社会人が社労士になると決心したらまずやるべきこと

社会人が社労士になると決心したらまずすべきことは、以下の2点です。

- マインドセットをする

- 社労士試験を受けることを周りに伝える

マインドセットをする

社会人で社労士になろうと決心したら、本格的な学習に取り組む前に受験勉強に向けたマインドセットを行いましょう。

働きながらの合格は不可能ではないとはいえ、社労士試験は試験範囲も広く、難解な内容も多く含まれます。

「なぜ社労士になりたいのか」といった受験動機の部分を深く掘り下げて分析することは、学習開始後のモチベーション維持にも効果的です。

「社労士試験を受けたら人生はどう良くなるか」「受験しなかった場合どのようなマイナスがあるか」など、良い面・悪い面の両方から分析しましょう。

学習中に挫折しかけた時も、初心に立ち返ることでモチベーションを取り戻すことができるはずです。

社労士試験を受けることを周りに伝える

社労士試験を受験することは、積極的に周囲に伝えましょう。

「働いている社会人」であれば、当然就業先の会社があります。

場合によっては、家庭を持っている方もいるでしょう。

従来の生活サイクルから受験勉強の時間をいくらか割くことになる以上、会社・家庭に受験の決意を明かして理解と協力を求めることは必須です。

社労士は企業にとっても有用な資格のため、会社によっては就業時間を工夫してくれるなど積極的に取得をサポートしてもらえる場合もあります。

いずれにせよ、本業のかたわらスムーズに学習を進めるのであれば、周囲の理解は不可欠なものといえます。

社会人が社労士試験に最短合格するコツ6選

社会人が社労士試験に最短合格するコツとしては、以下の6つが挙げられます。

- 学習計画をしっかり立てて実行する

- 自分に合った勉強法を見つける

- 勉強の強弱をつける

- スキマ時間を活用

- 勉強をルーチン化する

- 気分転換をする

学習計画をしっかり立てて実行する

社会人が社労士試験に合格するためには、学習計画をしっかり立てて実行することが大切です。

社労士試験は学習開始から本試験までが年単位になることも多くあります。

学習期間が長いことが「まだ大丈夫」と油断を誘発しやすく、本試験間近になってから焦り始めるといったことも起こりがちです。

社労士の受験勉強を始める際は最初に残り何か月の猶予があるのかをしっかり逆算し、スケジュールを守りつつ勉強を進めましょう。

社労士試験向けの学習テキストは一冊のボリューム感が大きいことも多いため、逆算すると意外に余裕がないことがわかるはず。

無理なく十分な知識を得るためにも、自分が守るべきスケジュールはしっかり把握しましょう。

自分に合った勉強法を見つける

社労士試験の膨大な知識をしっかり吸収するために、自分に合った勉強法を見つけましょう。

知識を暗記しやすい方法や学習すべき順番は人によってさまざまです。

自分に合った方法をなるべく早い段階で見つけることができれば、スムーズに学習を進められるでしょう。

ボリューム感のある知識を習得するためには、一例として「何度も書いて覚える」「語呂合わせを考える」といった方法が挙げられます。

社労士試験には法律関連の難解な単語も多く登場するため、地道な暗記作業は必須です。

インプットとアウトプットを両立させたい場合は、過去問題を中心に演習を行うといった方法もおすすめです。

勉強の強弱をつける

勉強の内容には「強弱」をつけましょう。

受験勉強を始めたら、まずは社労士試験の配点表をチェック。

一科目あたりの配点が高い「健康保険法」や「厚生年金保険法」、「国民年金法」などは特に力を入れて学習すべき分野といえるでしょう。

逆に、他科目と「抱き合わせ」で出題される「労働基準法」「労働安全衛生法」には多くの時間を割きすぎない方がよいでしょう。

また、得意な科目や好きな科目ばかりに学習を偏らせないよう注意。

学習内容に興味をもつことはよいことですが、試験に必要のない部分まで深掘りしすぎると必要な学習に割くべき時間まで消費されてしまいます。

学習は全体のバランスを重視しつつ、配点を基準にスケジューリングを行いましょう。

スキマ時間を活用

学習にはスキマ時間を積極的に学習しましょう。

特に家庭を持っている方の場合、休日だからといってすべての時間を受験勉強にあてることは難しいことも。

通勤中の電車内や昼休憩、ちょっとした待ち時間といったスキマ時間を有効活用する工夫が必要となるでしょう。

特に、オンライン講座や問題演習ができるアプリなどを教材として取り入れることはおすすめ。

スマホやタブレットが一台あれば時間や場所を問わず学習できるため、スキマ時間の活用にはうってつけです。

社会人の多忙な生活の中で勉強時間を捻出するためには、周囲の協力が欠かせません。

周囲の期待に応えるためにも、空いた時間を積極的に活用して合格を目指しましょう。

勉強をルーチン化する

受験勉強はルーチン化を目指すとよいでしょう。

受験勉強は本来辛いだけのものではなく、「社労士になりたい」という初志とともに始めたものであったはず。

勉強ではなく趣味に取り組むような気持ちと熱意をもって勉強を習慣化し、意欲的に取り組めるようになればベストです。

思うように勉強が進まなくなった時は、初心に立ち返ることがおすすめ。

「なぜ社労士になりたいと思ったのか」「合格できれば人生はどうなるか」などについて考え、受験を決めた当時の新鮮な気持ちを取り戻しましょう。

特に通勤時間や休憩時間など、「毎日決まったタイミングで発生する空き時間」を活用すれば学習週間が定着しやすいでしょう。

毎日少しずつでも確実に学習を進めることは、無理のない学習計画の実行にも役立ちます。

気分転換をする

受験勉強は根を詰めすぎず、気分転換を取り入れることも大切です。

スキマ時間の活用や学習スケジュールの厳守は重要ですが、リラックスの時間がまったく取れない状態は学習効率の面からもよくありません。

軽い運動をする・音楽を聴くなど、自分の好きなことをする時間を適度に取ることも忘れないようにしましょう。

時にはお酒を飲む・旅行に出かけるなど、大きめの気分転換を入れることもおすすめです。

中には、旅行の宿泊先で気分を変えながら学習を続けたといった猛者も。

無理をしながら勉強を続けると挫折の恐れもあるため、集中とリラックスのバランスを上手に取ることを目指してみましょう。

社会人が最短合格を目指すなら通信講座がおすすめ

当コラムでは、社会人が働きながら社労士を目指すことについて以下の内容で解説しました。

- 社会人が働きながら社労士を目指すことは可能。

社労士の専門分野は社会人になってから触れるもののため、社会に出てから興味をもつ人が多い。 - 社労士試験に働きながら合格した人の割合は全体の80%ほど。合格者の年代は30代・40代が60%ほど。

つまり、働き盛りの社会人が本業のかたわら取得を目指すことが一般的。 - 社労士試験に働きながら合格するために必要な学習期間は、少なくとも1年以上と考えられる。

- 社会人が社労士になると決めたら、「マインドセットをする」「周囲に受験することを伝える」ことが重要。

- 社会人が社労士に合格するためには、学習計画をしっかり立てる・強弱をつけた勉強や学習のルーチン化などが効果的。

- 根を詰めすぎず、適度に気分転換を取り入れることも大切。

社会人が働きながら合格を目指すパターンは、社労士試験においては一般的なルートです。

自分に合った勉強法を確立する・周囲に協力を求めるといった工夫によって、本業のかたわら合格を目指すことは十分に可能といえるでしょう。

しかし、社労士試験は試験範囲が広く難解な部分も多いため、独学での突破はかなり困難です。

より効率的に取得を目指すのであれば、アガルートの社労士試験講座の受講を検討してみてください。

アガルート講座では出題カバー率90%以上を誇る優秀なテキストとスキマ時間の学習に特化したカリキュラムで、必要な知識を最短で学習することが可能。

質問制度などフォロー体制も充実しており、安心して学習を進められるでしょう。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 社会保険労務士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

社会保険労務士試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

2025年度社会保険労務士試験の徹底解説テキストがもらえる!

『総合講義 労働基準法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※期間限定)

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

令和7年度のアガルート受講生の合格率29.45%!全国平均の5.47倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

7月23日までの申込で10%OFF!

※2026年合格目標